「ん・・・この子はこれでよし、と。」

緑色の髪の魔法戦士、キルケーはそう言って小さな魔法人形を一体箱に戻す。

『ライオットトルーパー』。普段は箱の中に小さくなって収まっているが、ならず者が現れると大きくなって戦う魔法人形部隊。

当然の事ながら、「部隊」と言うだけあってその数は数十体に及ぶ。

普段、迷宮内では応急的な整備しか出来ないので地上に戻ったついでに本格的に行っていたのだが、

「うー・・・、やっぱりタンも連れて来た方が良かったかしら」

いつも自分が整備してるから、と一人でやることにしたキルケーではあったが、やはり本格的にやるとなると

人形の数の多さも加わって一向に終わりそうに無く、思わずボヤいてしまう。

「キルケーさん?」

不意に後ろから声を掛けられ、振り返ると金髪の魔法戦士、マウリー・レイアが魔法の人馬人形を脇に立っていた。

「丁度、私もオートケンタウリの整備が終わった所ですし、キルケーさんさえ宜しければ手伝いましてよ?」

キルケーはマウリーの申し出に少し逡巡したものの、その申し出を受ける事にした。

「ありがと。このままじゃ一晩かかっても終わりそうに無かったしね。」

苦笑いしながらそう言うキルケーに

「同じ魔法戦士のよしみでもありますし、いいって事ですわ。」

そう言って自分の道具を取り出し、手伝いに取り掛かるマウリー。

その後、全てのライオットトルーパーの整備が終わる頃にはとっぷりと日が暮れていた。

「もうこんな時間か・・・ねぇ、マウリー、このあと予定は?」

「とりあえず、夕食にして・・・後は特にありませんわね。」

「OK、じゃあパーッとやりましょう。今日のお礼もしたいしね。」

こうして、遅めの夕食を取りにドワーフの酒蔵亭に向かう二人。

最初のうちは何気ない雑談を交えながら食事をしていたのであったが・・・

「ほら、マウリーも、もっとぐーっと。」

途中から酒が入って来るとキルケーはすっかり出来上がっていた。

「こういうのはもっと、香りを楽しみながら飲むものですわ。」

(こないだ黒曜さんが「キルケーに酒は飲ませるな」って言ってましたけど・・・こういう事でしたのね)

相手をしているマウリーは戸惑いの色を隠せない。

「それにしてもさー、私がここに来て、最初の日にも見かけたんだけど、マウリーってホント、露出度の高い鎧着てるよねー。」

マウリーの服を指差して言うキルケーに

「着れる物があるだけマシですわ。ここに来る前はロクに着る服なんてありませんでしたもの・・・」

ふと、ここに来る前の事を思い出すマウリー。

「スラムで着る物も食べる物もロクになく・・・いつ死んでもおかしくないドン底の日々で、糧を得る為に体を売った事もありましてよ。」

「その割には、マウリーって、魔法人形に精通してるよねー。どうやって身につけたの?」

キルケーの何気ない問いに、

「昔からだった訳ではありませんわ。こう見えても私の家は由緒ある家柄で、アカデミーにも通ってたんですのよ。」

そして、寂しそうな表情を浮かべると、

「一年程前にお父様とお母様が亡くなる前は、ですけどね・・・」

「へー、私も、ここに来る前は、アカデミーにいたんだけどねー・・・ま、ともかく、じゃんじゃん飲んじゃってよ。」

そう言ってさらにマウリーに酒を勧めるキルケー。

その後、二人はどれだけ酒を飲んでいたであろうか?

「なぁ、そろそろ店を閉めたいんだが。あとはお前さん達だけだぞ?」

不意に後ろからペペに声を掛けられる。

「あ・・・もうそんな時間でして?」

バツの悪そうな表情をして席を立つマウリー。キルケーの方は酔いつぶれてはいないものの、千鳥足になっていた。

呆れた表情を浮かべているペペを後に、宿に戻った二人は人形の箱を置きにキルケーの部屋へ向かう。

部屋に入るとキルケーは

「今日は、ホンッとに、ありがとね。」

(あ・・・なんか体が熱い・・・)

そう言ってマウリーに抱きついてくる。

「ちょっ・・・キルケーさ・・・っ!」

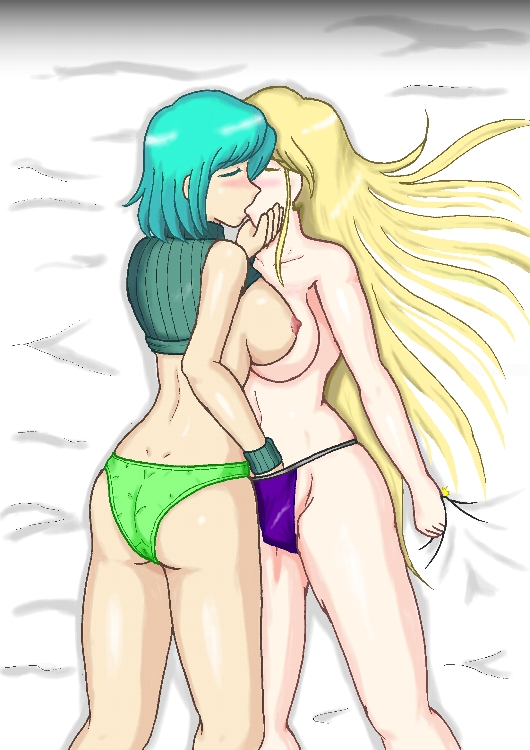

驚くマウリーの口をキルケーの柔らかい唇が塞ぎ、その手がマウリーの胸に伸びる。

「マウリーの胸、私より大きい・・・」

そう言って、その胸元をあらわにさせるとベッドの上にマウリーを押し倒し、再び唇を重ねる。

「ん・・・っ」

お互いの唇の味に酔いしれる二人。やがて、キルケーの右手がマウリーの秘部に伸びると、

「!!」

思わずマウリーはベッドのシーツをキツく握り締め、その快楽に身を委ねていた。

やがて、キルケーの舌がマウリーの唇から離れ、首筋を通って豊かな乳房の頂へと這っていく。

「ひっ!ん、はぁっ、・・・わ、私、もう・・・」

その快楽に顔を赤らめ、艶かしい声をあげるマウリーに、

「昔、身体を売ってたのなら、この位平気でしょおー。」

キルケーは悪戯っぽい表情を浮かべてマウリーを生まれたままの姿にさせると、

「それとも、女相手は苦手とか?」

そう言ってマウリーの秘部を強く摘む。

「あっ!ひいいぃぃっ!」

たまらず、声を上げて体をビクンと仰け反らせるマウリー。

息も荒く、ベッドに横たわった彼女にキルケーがさらに愛撫を加えようとしたその時、

キルケーは不意に引き倒され、マウリーがキルケーの上に身体を重ねる。

「その気にさせたあなたが悪いんですのよ」

妖艶な笑みを浮かべてそう言うと、マウリーの指がキルケーの全身を伝う。

「アカデミーにいた頃は同姓の人にモテましてね、その方達を相手にしていたんですのよ。」

リズミカルに、時に強く、時に弱く動かされる指にキルケーは全身が性感帯になった様な感覚に襲われる。

「何人かの人達に『お姉さま』と言われてた頃が懐かしいですわぁ・・・」

同姓の敏感なところを知り尽くしているかの様なマウリーの指に理性は吹き飛び、恍惚とした表情を浮かべて

「んあっ、ひっ、ひいぃんっ!」

かつて媚薬プールのトラップに掛かった時と同じか、それ以上の快楽にたちまち絶頂を迎えてしまう。

やがて、マウリーの手がキルケーの秘部に達するとある事に気付く。

「貴方・・・処女ではありませんのね?」

ちょっとしたジェラシー。

「いつ、破瓜されたんですの?おっしゃいなさい!」

ただでさえ絶頂を迎えて恍惚となっていたキルケーは敏感なところを強く刺激され、たまらず弓ぞって体を痙攣させる。

「5年前・・・14のときに『あいつ』に負けて・・・」

涙混じりの答えにマウリーは自分の行いを責めた。

(望まぬ形で大事なものを失うのは私だけではないのに・・・)

マウリーはキルケーの服を全て脱がすと、相手を慈しむようなタッチの愛撫でキルケーの体を熱く悦ばせていく

「あ、あぁっ、お姉様っ!」

頭に靄がかかり、うっとりとした表情を浮かべて喘ぎ声を漏らすキルケー。

やがて、身体の奥底から熱いものがこみ上がってくるとどちらからとも無くお互いに敏感になっている秘部を擦り合わせいた。

「ああっ、キルケーさん、イ、イイですわぁ・・・」

「まうりーおねえさま・・・わ、わたし、もう・・・」

めくるめく快楽に酔いしてる二人にやがて大きな絶頂の波が襲い掛かる。

「い、いくううぅぅぅっっ!!」

二人は全身をビクビクと震わせたかと思うとそのままベッドの上に倒れこむ。

やがて、マウリーは大きく肩を上下させて息をしているキルケーに唇を寄せ、

「ふふ・・・まだまだ夜はこれからでしてよ」

こうして、二人の夜は更けていく・・・

「ん・・・」

翌朝、目を覚ましたキルケーの目に金髪の長い髪が飛び込んでくる。

「あら、目を覚ましましたのね?」

その金髪の女性に声を掛けられ、キルケーはいっぺんに眠気が吹き飛んだ。

その女性・・・マウリーはもちろん、キルケー自身も一糸纏わぬ姿だったからである。

「昨晩のキルケーさん、可愛らしかったですわぁ・・・」

昨晩の事はあまり記憶に残っていなかったキルケーであったが、マウリーの言葉で徐々に昨晩の事を思い出し、

恥ずかしさの余り顔を耳まで真っ赤にさせて枕に顔を埋めてしまう。

そして、その横でマウリーから昨晩の話は続く。

「そういえばキルケーさん、昨晩私の事を『お姉さま』と言ってましたけど、貴方の方が年上でしてよ?」

その言葉に思わずキルケーが

「嘘!?どう見ても私より年上・・・」

言いかけてマウリーに両方の頬を抓られる。

「何か言いまして? ・・・全く、マスターといい、コトネさんといい・・」

そう言って脹れているマウリーの横でキルケーは思わず

(う〜〜〜・・・こんなとこ、リエッタや黒曜に見られたらなんて言われるか・・・)

そんな事を考えているとドアの方から聞き覚えのある声が耳に飛び込んでくる。

「キルケー、起きてるか?ライオットトルーパーの・・・」

ドアを開けた黒曜は二人の姿を目の当たりにしてその場で一瞬固まる。

「あ〜〜、キルケー、他のパーティの人にまで手を出すのは・・・」

そこまで言った瞬間、マウリーが黒曜の後ろに回り込み、

「黒曜さん、ここでの事は他言無用でしてよ?」

かつてならず者に捕まり、性奴隷に堕ちる一歩手前のところをマウリーに助けられた事のある黒曜はその言葉に黙って頷く。

「あ〜、ちゃんと出来てればいいんだ。じゃ、酒場で待ってるぞ。」

そう言って去っていく黒曜を見送った二人は身支度を整えてドワーフの酒蔵亭へと向かう。

その途中、キルケーはふと、マウリーに尋ねる。

「そう言えばマウリーは昨日のお酒大丈夫?」

(他の人は大抵、二日酔いするからなぁ・・・)

するとマウリーは手にしている紫色の水晶をキルケーに見せる。

「これは私の誕生石ですけど・・・何かは解りますわよね?」

魔道の心得がある人なら誰もが知っている紫水晶に、キルケーはすぐに意味を理解する。

「それってアメジスト・・・確か、酒酔いを醒ます効果があるんでしょ?」

なるほど、と思いながら酒場に入るとカウンターにいるペペから声を掛けられる。

「キルケー、昨日は大丈夫だったか?」

その声はなぜか済まなさげに聞こえる。

「ま、まぁ、・・・ね。なにかあったの?」

思わずしどろもどろになりながらキルケーが尋ねると

「いや、な。昨日うちのバイトが間違えてお前さん達に出した酒の中にロブスターワインを入れちまったらしくてな。」

『ロブスターワイン』。飲む分には極上の酒だが、揮発すると媚薬の効果があるという酒だ。

苦笑いしながらそう答えるペペ。そのすぐ後ろでバイトの男が冷や汗をかいていた。

その言葉に頭のてっぺんまで真っ赤にさせ、ワナワナと震えるキルケー。

その姿を見ると、バイトの男は脱兎のごとく逃げ出していく。

「こらっ!待ちなさーーーーいっ!!」

逃げる男をキルケーはどこまでも追いかけて行くのであった・・・

その後、その男がどうなったかは神のみぞ知る。